Ciudad Juárez,

la ville qui tue les femmes

Près de 400 femmes assassinées, la plupart dans des conditions particulièrement atroces, et 500 disparues, à Ciudad Juárez, depuis 1993. Les chiffres varient selon les interlocuteurs : police locale ou nationale, familles des victimes, juges, avocats ou experts. Une seule certitude: c’est le fait divers le plus sanglant de l’histoire récente et le scandale judiciaire le plus étonnant.

Car dix ans après le meurtre de la première victime, retrouvée nue dans le désert qui sépare les États-Unis du Mexique, les autorités ne peuvent toujours pas désigner les responsables du massacre ni donner une explication convaincante à la tragédie.

Présentés à l´opinion publique comme les principaux responsables de la tuerie, 18 suspects ont été arrêtés et une dizaine d’entre eux condamnés. Les assassinats ont pourtant repris de plus belle après leur détention. Depuis le début de l’année 2005, quatre nouveaux féminicides se sont produits.

« En 2003, lorsque Jean-Christophe Rampal, Marc Fernandez et moi-même abordons l’idée de traiter ensemble l’affaire des mortes de Juárez sur le Web, nous employons immédiatement l’expression « webdocumentaire ». Ce néologisme nous semble tout à fait naturel. Mais que signifie-t-il exactement ? »

Alexandre Brachet, fondateur d’Upian

La « Cité des mortes », la quatrième ville du pays, se situe à la frontière avec les Etats-Unis, en face de sa jumelle américaine, El Paso.

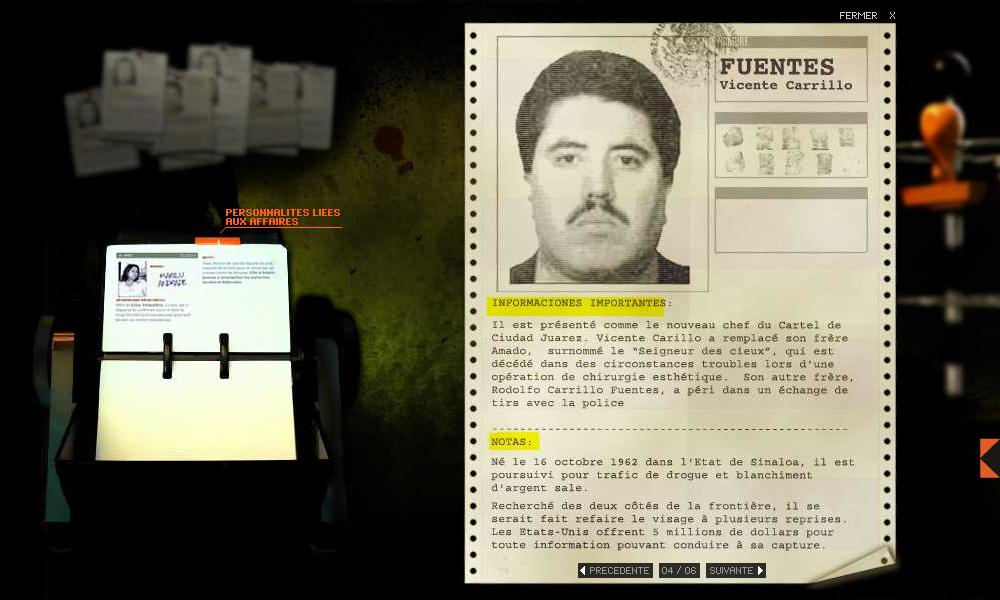

Elle compte 1,5 million d’habitants. Une ville hors norme : elle est le bastion de l’un des plus importants cartels de la drogue d´Amérique latine et l’un des points frontaliers les plus utilisés de la planète. Chaque année, 55 millions de personnes, de voitures et de camions passent la « Línea » qui sépare le Mexique du Texas et Ciudad Juárez d’El Paso. Environ 150 000 par jour. Un trafic quasi impossible à contrôler.

300 tonnes de cocaïne colombienne environ pénètrent chaque année aux États-Unis.

Le tiers passerait par ici. La présence des narcos est palpable dans la ville. Villas de millionnaires retranchées dans de nouveaux quartiers résidentiels, discothèques rappelant les grandes années de la narco-architecture à Medellín où la dope circule librement, centres de paris sportifs servant au blanchiment d’argent, 4 x 4 aux vitres fumées et sans plaque d’immatriculation… Et, partout, des hommes armés.

Ciudad Juárez héberge en outre des centaines de milliers de travailleurs employés dans 250 maquiladoras, installées aux limites du désert.

Ces usines d’assemblage délocalisées nord-américaines, asiatiques et européennes appartiennent à Ford, Chrysler, Thomson, General Electric, Siemens ou Electrolux. L’installation en masse de ces entreprises étrangères au début des années 90 (elles ont réalisé un chiffre d’affaires de 60 milliards de dollars en 2001) a transformé la ville en un pôle industriel et commercial important. Conséquence immédiate : une arrivée massive de travailleurs, attirés par la possibilité de trouver un emploi, même si celui-ci est mal rémunéré (environ 6 dollars par jour).

80 % de la population de la ville vient de l’intérieur du Mexique.

La majorité de ces migrants sont des femmes, jeunes, peu spécialisées, corvéables à merci. Métisses pour la plupart, mais aussi indiennes, originaires des Etats réservoirs de chômage du sud du pays : Oaxaca, Guerrero, Michoacan, entassés dans les bidonvilles qui cernent la ville, le plus souvent collés à la frontière américaine.

Les auteurs des crimes de Juárez sont sans doute multiples et présentent à l’évidence des profils différents, qui rendent compte de la profonde complexité et de la perversité de la ville. Les meurtres n’ont pu se multiplier qu’en raison de l’impunité qui règne ici.

Le principal suspect dans l’affaire reste peut-être la ville elle-même.

Extrait de la lettre d’intention du producteur (2005)

« Nous savons qu’Internet ne permet pas encore de financer ce genre de programme. Nous en avons parlé, depuis déjà longtemps, avec Jacques Lathuile et Jean-Paul Clergeau. Mais je reste persuadé que ce média interactif apportera bientôt de plus en plus d’informations, de plus en plus de programmes, vers des audiences de plus en plus importantes. Le haut débit nous amènera sans doute demain à aborder, dans le cadre de nouvelles offres de programmes de télévision interactive, des sujets qui devront être construit pour, et avec, les internautes-téléspectateurs. Il est donc essentiel que des producteurs « spécialisés » commencent à définir de telles offres de programme. » Alexandre Brachet